비트코인 시세ㆍ전망ㆍ가격ㆍETF 등 관심 집중

(게티이미지뱅크)

10만 달러를 넘어 9만 달러 선도 무너졌습니다. 급락 여파가 가시지 않은 가운데 19일(이하 한국시간) 들어 주요 코인이 겨우 반등을 시도하고 있는데요. 시장에서는 이번 조정을 두고 ‘바닥권 근접’ 논쟁이 조심스럽게 고개를 들고 있죠. 하지만 전문가들은 “아직 추세 전환을 단정하기 어렵다”고 진단하는데요. 금리, 기술주, 유동성, ETF 등 핵심 변수들이 여전히 제자리로 돌아오지 않았기 때문입니다.

비트코인 조정은 단기간에 집중적으로 이뤄졌는데요. 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 지난달 6일 사상 최고가였던 12만6199달러까지 치솟은 뒤, 불과 40여 일 만에 약 28~30% 하락했습니다.

18일 오전에는 한때 8만9700달러까지 떨어지며 심리적 지지선인 9만 달러 아래까지 무너졌죠. 비트코인이 9만 달러 아래로 하락한 것은 4월 22일 이후 210일 만입니다.

이번 가격 조정이 특별히 더 충격적으로 받아들여진 이유는 지난 한 달간 코인 시장이 연이어 사상 최고가를 경신하다가 갑자기 급전직하로 하락했기 때문인데요. 특히 10월 초 미국 비트코인 현물 ETF로 32억 달러 이상이 유입되며 시장 전반이 강한 랠리를 펼쳤던 만큼, 그 반작용도 더 크게 나타났습니다.

시장과 전문가들은 복합 악재가 겹친 동시 충격으로 분석하는데요. 금리 인하 기대 약화, 기술주 조정, 유동성 경색, ETF 자금 유입 둔화 등 비트코인의 가격을 떠받치던 요소들이 한꺼번에 흔들리면서 코인 시장 전반이 급격한 압력을 받았죠.

(게티이미지뱅크)

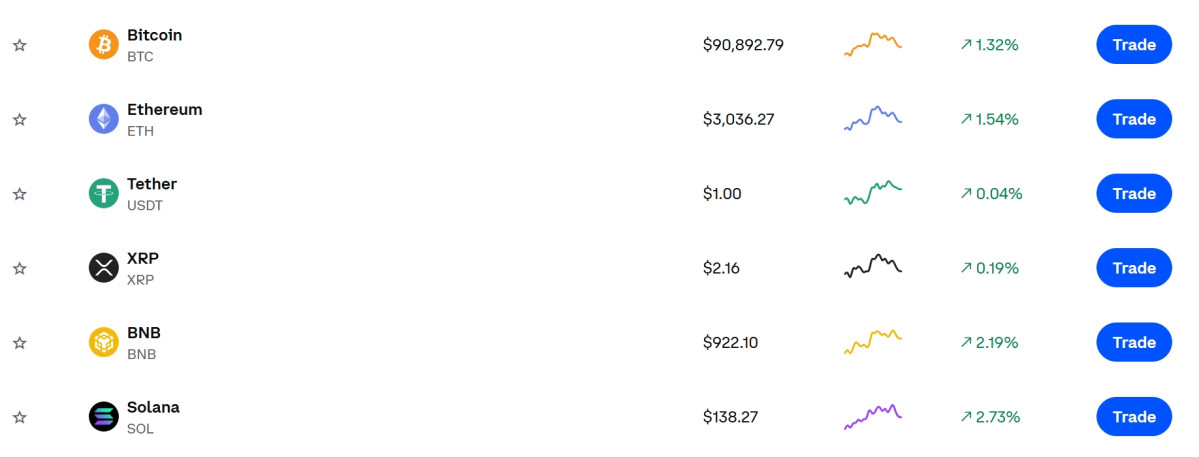

19일 오후 2시(한국시간) 기준 코인베이스 시세에서 비트코인은 9만892달러를 기록했습니다. 전날 9만 달러선이 무너진 직후 기술적 반등이 나타났고, 24시간 동안 약 1000달러가량 회복한 모습이죠.

같은 시간 이더리움은 3036달러, 리플(XRP)은 2.17달러에 거래되며 1~2%대 상승 흐름을 보였습니다. 전날 장초반 공포 매도에선 물러선 모습이죠. 다만 반등 폭은 제한적입니다. 가상자산 공포·탐욕지수는 이날 16(Extreme Fear) 수준을 나타냈는데요. 공포 지표가 이 정도 수준으로 떨어진 상태에서는 단기 반등이 이어져도 추세 전환 근거로 보기 어렵다는 게 전문가들의 평가죠.

(게티이미지뱅크)

연준의 금리 정책 기대가 뒤바뀐 것이 이번 조정의 가장 핵심적인 배경으로 꼽히는데요. 시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 기준금리 인하 확률은 일주일 전만 해도 66.9%에 달했습니다. 시장은 ‘연내 세 번째 인하’를 기정사실처럼 받아들이는 분위기였죠.

하지만 18일 기준 인하 확률은 48.7%까지 급락했고 금리 동결 확률은 51.3%로 오히려 더 높아졌습니다. 불과 며칠 사이 정책 기대가 정반대로 돌아선 건데요.

인플레이션 지표가 여전히 연준 목표치(2%)를 웃돌았고 여러 연준 위원들이 금리 인하 속도에 대해 신중론을 내놓자 시장 전반에 위험 회피 심리가 빠르게 확산된 거죠. 이 변화는 가상자산 시장에 직접적 충격을 줬는데요. 비트코인은 금리와 유동성에 가장 민감하게 반응하는 위험자산 중 하나이기 때문입니다.

(게티이미지뱅크)

(게티이미지뱅크)

연준 변수와 함께 이번 급락 가속에는 뉴욕증시 기술주의 약세도 큰 몫을 했는데요. 18일 미국 증시는 AI 고평가 논란이 다시 부상하면서 다우·S&P500·나스닥 등 주요 지수가 모두 하락했습니다.

특히 시장을 이끌어오던 엔비디아·아마존·마이크로소프트 등이 일제히 약세를 보였죠. 최근 수개월간 기술주 랠리를 견인했던 종목들이 중심에서 흔들리자 투자심리는 더욱 빠르게 악화됐습니다. S&P500과 나스닥은 각각 50일 이동평균선 아래로 떨어졌고 필라델피아 반도체지수는 4거래일 연속 하락하며 반도체·AI 섹터 전반의 조정 압력을 드러냈는데요.

전문가들은 비트코인이 최근 기술주 흐름을 거의 실시간으로 따라가는 경향이 강화되고 있다고 지적했습니다. AI·반도체 섹터가 흔들릴 때 비트코인 역시 동반 하락하는 ‘위험자산 연동 패턴’이 더 뚜렷하게 나타났다는 거죠.

(게티이미지뱅크)

시장에서는 비트코인 현물 ETF 유입 둔화도 조정 원인으로 보고 있습니다. 10월에는 약 32억 달러가 유입되며 비트코인을 사상 최고치로 끌어올렸는데요.

그러나 11월 들어서는 유입 속도가 눈에 띄게 약해졌고 일부 구간에서는 순유출이 나타났다는 분석이 나왔습니다. ETF는 기관 자금의 방향성을 가늠하는 핵심 지표인데요. 기관 투자자들이 매수를 멈추거나 속도를 늦춘다면 시장에서는 이를 ‘상승 랠리의 휴식기’로 해석할 수밖에 없죠. 또 연준의 양적긴축(QT), 미 재무부 일반계정(TGA) 잔고 증가 등 글로벌 유동성 악화도 이유로 언급됩니다.

(게티이미지뱅크)

해외 시장 분위기가 위축된 것과 달리 국내 투자자들은 이번 하락을 저가 매수 기회로 받아들였는데요. 코인마켓캡에 따르면 19일 오전 7시 기준 국내 4대 거래소의 24시간 거래대금은 5조6505억 원으로 전일보다 15.4% 증가했습니다. 업비트에서 또한 비트코인만 8893억 원, 리플은 5938억 원, 이더리움은 4087억 원이 거래됐는데요.

특히 솔라나·도지코인 등 변동성이 큰 알트코인에도 직접적인 매수세가 들어오며 국내 개인투자자들이 시장을 적극적으로 받아들이고 있다는 해석이 나왔습니다.

(출처=코인베이스 캡처)

반등 시도가 이뤄지고 있음에도 시장의 해석은 여전히 둘로 갈려 있는데요. 먼저 반등 시각은 이번 하락이 단기 과매도에 가깝다는 판단이죠. 더블록(The Block)이 전한 스탠다드차타드(SC) 제프리 켄드릭의 분석처럼, 최근 조정 폭이 2년간 반복된 조정 패턴과 크게 다르지 않고 순자산가치(NAV) 배수가 1.0 수준까지 떨어졌다는 점은 “바닥 신호로 볼 수 있다”는 근거로 받아들여졌습니다.

또 코인텔레그래프가 전한 로버트 기요사키의 장기 보유 발언이나, 마이크로스트레티지의 8억3000만 달러 규모 추가 매수 소식처럼 장기투자자들의 움직임이 이어졌다는 점도 이 흐름에 힘을 실었는데요.

반면, 신중론도 만만치 않습니다. 투자심리가 단기 반등을 보였다 해도, 시장을 흔들고 있는 근본 변수들이 아직 해소되지 않았기 때문이죠. 금리, 기술주, 유동성, ETF 등 앞선 우려들과 함께 규칙적으로 반복되는 반감기 전후의 변동성 또한 여전히 부담 요인으로 남아 있습니다.

이투데이